Oventik

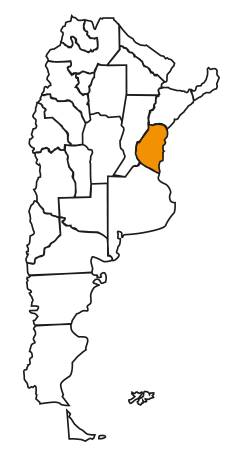

Paula Kindsvater | Entre Ríos

Enero 2019. Estoy a la mitad de mi viaje por México, en Chiapas, al sur del país. Apenas hace un día llegué a San Cristóbal de las Casas y la cara marketinera de esa encantadora ciudad, tan maquillada para los extranjeros, me convence aún más de querer alejarme de lo que veo en el radio turístico. Había leído sobre el Caracol zapatista de Oventik pero encuentro poca información donde me hospedo así que me aventuro a preguntar entre los locales. Para llegar debo tomar un taxi compartido rumbo a Bochil, montaña arriba.

Cuando el coche se llena y comienza a andar me doy cuenta que soy la única mujer y la única no hablante de tzotzil. Sé que la relación de los indígenas con los blancos, después de tanta explotación y abuso, no es algo sencillo. Pese a mis intentos, casi no logro vincularme. Sólo me dirigen la palabra para pedirme que me apretuje aún más y así dejar subir a un muchacho que esperaba en el camino, y para cobrarme, una vez me dejan frente al caracol.

Allí la escena es la esperada de acuerdo a las lecturas. Me recibe una mujer con pasamontañas y posiblemente un fusil a quien explico mi intención de entrar. La llovizna es espesa, temo que se convierta en lluvia torrencial y arruine mis planes. Pero dicen que aquí arriba es así todo el tiempo. El verde de la vegetación lo afirma. Todo está silencioso y parece dormir. La mujer no me habla pero rápidamente desde una de las casetas del costado sale un hombre con pasamontañas. Toma mis datos, me pregunta por qué quiero entrar y a qué me dedico. Vuelve a la caseta y después de un rato reaparece para abrir la tranquera.

Camina a mi lado los 40 minutos que me toma andar por el caracol. Intercambiamos unas palabras y desde el comienzo me deja claro que el español no es su primera lengua. Lo noto en la forma cerrada con la que pronuncia el castellano. Justamente una de las cosas que fomentan los caracoles es la enseñanza del tzotzil y el tzeltal, idiomas de las comunidades de la zona.

El recorrido incluye ingresar a la escuela y a algunos puestos de venta de artesanía indígena y elementos zapatistas. La revolución también tiene mercado. Apenas puedo conversar con mi acompañante, pero está bien así. Se trata también de rendirle homenaje a la historia y a la naturaleza, no es necesario hablar todo el tiempo. Capturo algunas imágenes, hasta donde puedo y siento que no invado. Mientras camino por las callecitas embarradas no cruzo a ninguna otra persona. Más tarde me entero que hace varios años que los caracoles tienen cada vez menos combustible zapatista.

Cuando termina el trayecto permitido salgo por el mismo lugar por el que entré. La lluvia, ahora más densa, me avisa que estoy ante un problema. Tendré que volver lo antes posible y eso implica no esperar a un taxi compartido que vaya de regreso a SanCris. Me paro en el lado opuesto al caracol y hago dedo, sin dudarlo.

No pasa mucho tiempo cuando se detiene una camioneta. Conduce un hombre que va hacia la ciudad, dispuesto a transportarme. Se llama Lehovy y trabaja para un programa agropecuario del estado. Con él converso sobre lo que me llevó hasta allí y me ofrece su versión del conflicto en la selva lacandona, los reclamos históricos, la relación con el gobierno.

El azar de encontrar a Lehovy me lleva a conocer dos lugares que de otro modo seguramente jamás hubiese visto. Uno es la casa de la familia de Manuel Díaz Hernández, un tejedor de junco de la comunidad de Patentic, quien vive junto a su esposa, hijas -todas llamadas con M- e hijos, que lo ayudan a tejer. El segundo lugar es el de las imperturbables plantaciones de calas de una señora que no logro saludar en persona. Las flores luego se venden en San Cristóbal, donde las jóvenes indígenas abrazan ramos enormes. Yo, en mi imaginación, pinto el cuadro de Diego Rivera con la señora que nunca pude conocer.